いま、イーサリアムの最前線で起きていること

新ステーキング論争、話題のZK技術、ウォレット比較サービス、L2ウォーズ…

🍊要約(忙しい人はココだけ※1分)

今回はイーサリアムの最前線で起きている話題を総ざらいしていきます。まず、最近のイーサリアム界隈では、大きく3つの話題が注目を集めています。

1つめは、「Built on Ethereum」という新しいデザイン・ブランドの動きです。

グラフィックデザイナーのジャック・ブッチャー氏が提案した、シンプルかつ自由度の高いロゴやビジュアルが人気で、コミュニティ主導の“競争的アイデア出し”が活発化しています。公式なものではないですが、多くのプロジェクトが自分のロゴを組み合わせて遊んでいるのが印象的です。

2つめに、今年注目の大型アップグレード「Pectra(ペクトラ)」のスケジュールが固まりつつあります。テストネットにおける最初のフォークが2月下旬、続いて別のテストネットが3月初旬、そして本番ネット(メインネット)の実施は4月上旬が有力になりました。これに続くさらなるアップグレードや、ステーキングと発行量(イーサ供給量)の調整論争など、開発者コミュニティによる議論も活発です。

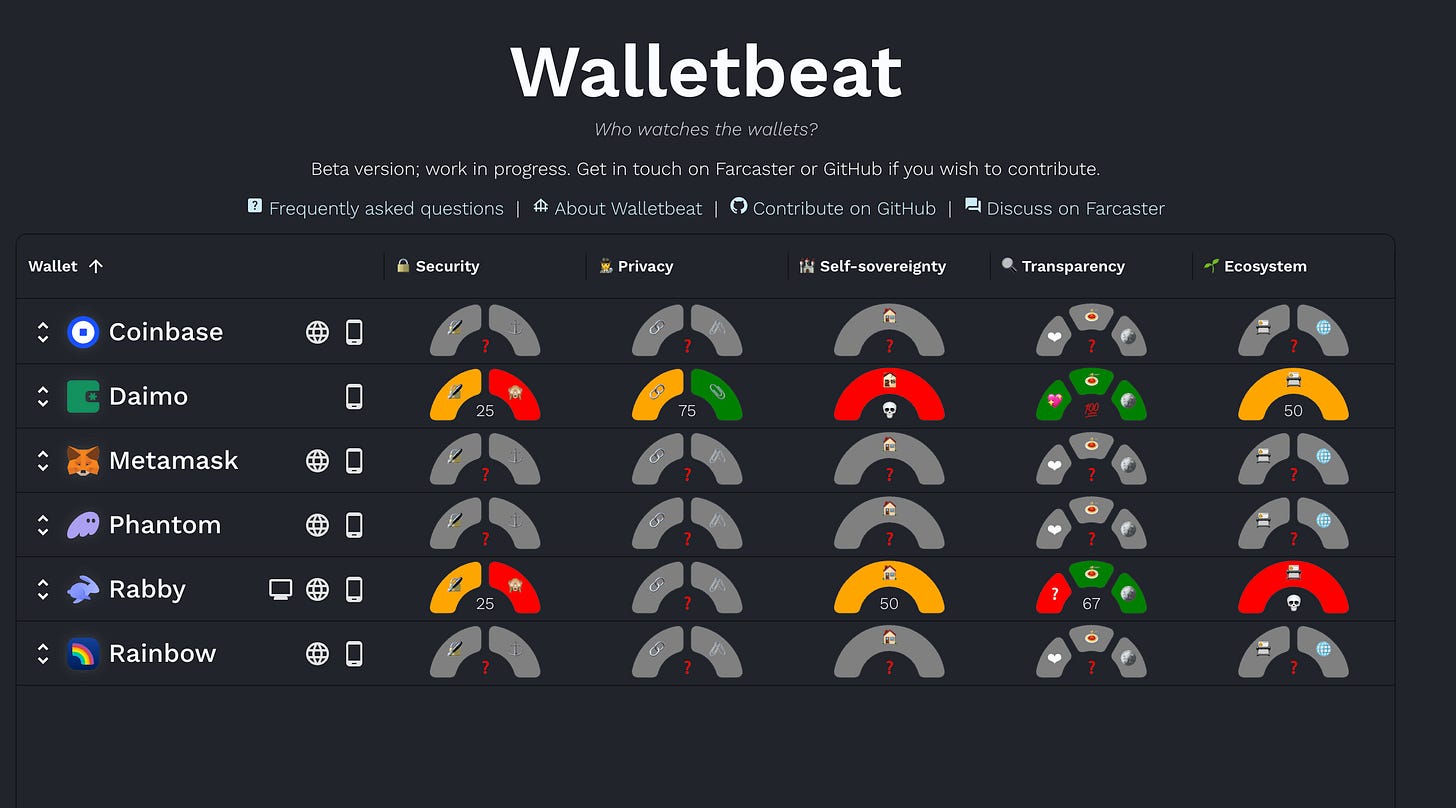

3つめは、ウォレットやメッセージングサービスなどのインフラ系プロジェクトのアップデートです。たとえば新登場の「WalletBeat」は複数のウォレットを比較評価する仕組みを試みており、また「XMTP」は分散型かつ検閲耐性のあるメッセージングを目指すテストネットを開始しました。さらに、L2同士を瞬時にやりとりできる「超高速ブリッジ構想」など、次世代のネットワーク連携も話題です。ここでは、こうした興味深い話題をまとめて解説していきます。

🍊(1) 「Built on Ethereum」リブランディングの熱狂

ここ最近、コミュニティをざわつかせているのが「Built on Ethereum」というキーワードです。

これは、イーサリアム上で開発されたプロダクトやサービスに使える共通ロゴやデザインを、コミュニティが自主的に作り上げる試みのことです。

有名グラフィックデザイナーのジャック・ブッチャー氏(『Visualize Value』の創設者であり、『Checks』や『Opepen Edition』などのNFTプロジェクトで知られるWeb3アーティスト)が先頭を切ってデザイン案を投下しました。

最初は「イーサリアムっぽくない?」と賛否両論でしたが、見慣れると独特のアート感があるとして好評を得ています。ブロックの組み合わせを思わせるモジュール的なビジュアルで、そこに各プロジェクトのロゴを組み込めるのがポイントです。

たとえばアルケミックス(Alchemix)は「onの”O”」の部分を自分たちのロゴに置き換え、「Built on Ethereum」の文字をユーモアたっぷりに改造していました。同じくL2チェーンのBaseも同じように応用してみせています。これが「公式」な取り組みではないところがイーサリアムらしく、誰でも自由に利用できるファイルが公開され、さらにアレンジや改変もOKとのことです。

💡『Built on Ethereum』ロゴはEthereum Foundationによる公式な承認を受けていない非公式なコミュニティ発の取り組みです。このロゴはCreative Commonsライセンス下で自由に利用可能です

ETHDENVERというイベントの話を少ししておきます。

ETHDENVERとは、毎年恒例のイーサリアム関連のイベントです。2025年は2月23日から3月2日までアメリカ・コロラド州デンバーのNational Western Stock Show会場で開催されます。

このイベントにあわせて「ブランドハック」というコンペがJoke Race上で開催されています。そこでは参加者がデザイン案を投稿し、コミュニティが投票する仕組みになっているそうです。優勝作品が実際にどこまで使われるかは未知数ですが、「自由に盛り上がれる」という空気は、イーサリアムの醍醐味だと思います。

ユーモアを忘れず、そして誰かに強制されるわけでもない。“誰が偉い”ではなく“好きにやろうぜ”という雰囲気は、本来のイーサリアムらしさを象徴するものだと思います。これからますます面白いアイデアが飛び出しそうですね。

🍊(2) Pectraアップグレードへの道筋

大注目なのが、イーサリアムの大型アップグレード「Pectra(ペクトラ)」です。2025年2月9日時点の情報によると、いよいよテストネットで具体的なタイムラインが示され始めました。

まず2月24日に最初のテストネット「Holiki」でフォークが行われ、続いて3月5日には「Sepolia」でもフォークを実施。3月6日の開発者コール(All Core Devs Call)でメインネット実施の正確なスロット番号が決定される見込みです。

現状の目標は4月上旬にメインネットでPectraを有効化するというもの。もちろんテスト中に深刻な不具合が見つかれば予定はズレますが、今のところ大きな障害は確認されていないようです。

Pectraの後には、さらなるアップグレード「Fulu-Osaka(フルオサカ)」や「EOF(EVM Object Format)」、などと呼ばれる計画が続く見通しです。これらはステーキングや発行スケジュールにも関わる可能性があり、開発者コミュニティの熱い議論が止まりません。

💡Pectra、Fulu-Osaka、EOFといった名称はプロジェクト内部でのコードネームや通称の可能性があり、今後正式な名称が変わる可能性もあります。

いずれにしても、イーサリアムはコンスタントに改良を重ねることで、ネットワークの安定性と利便性を高め、さらなる分散化を目指しています。早ければ今年後半〜年末にかけて追加アップグレードが進むかもしれず、コミュニティとしては「年内中に主要アップグレードをひととおり完了したい」という空気もあるようです。

ただし12月のホリデーシーズンは、開発者たちが一斉に休暇へ入るため、大規模フォークは避ける傾向があります。したがって実装のタイミングは微妙な綱引きになりそうです。いずれにせよ、待ち遠しいアップグレードには変わりありません。

🍊(3) ステーキング発行量をめぐる論争(クロワッサン発行)

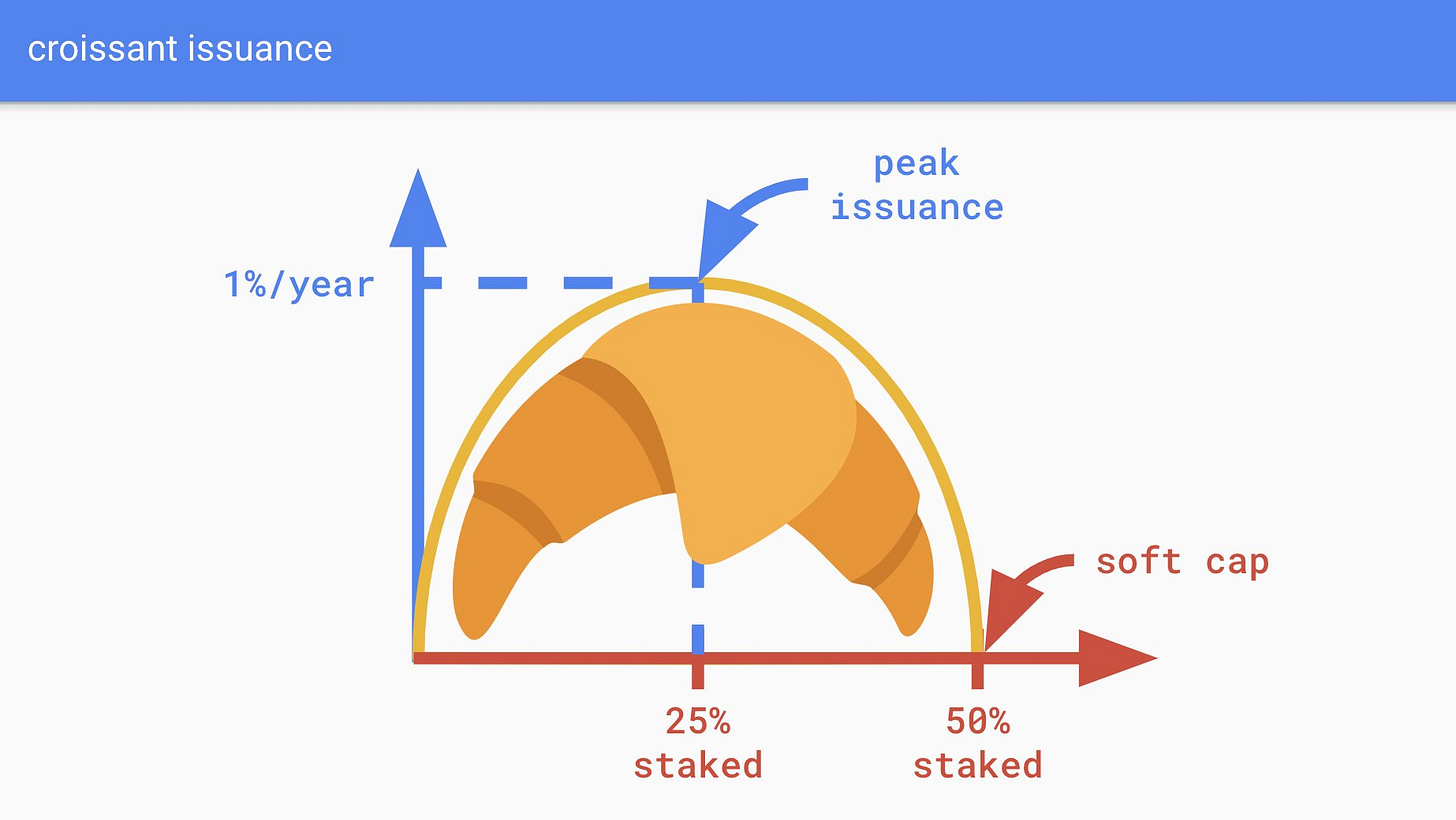

イーサリアムの発行量(イーサ供給量)は、マイニング時代から常に議論の的でした。特にPoS(プルーフ・オブ・ステーク)へ完全移行してからは、ステーキングによる新規発行とバーン(焼却)のバランスが注目ポイントです。最近では研究者のジャスティン・ドレイク氏が「Croissant issuance(クロワッサン発行)」なる柔軟な提案を披露し、コミュニティの話題をさらいました。

Croissant issuanceとは、Justin Drake氏が提案した柔軟な発行モデルで、ステーキング率50%を超えると新規発行量がゼロに近づく仕組みです。このモデルは、流動性低下やLST(Liquid Staking Token)依存への懸念に対処することを目的としています。

こうした新しいマクロな発行スキーム変更は、実際に採用されるハードルが非常に高いです。コミュニティの合意形成が必要で、現時点では単なる提案段階にすぎません。

💡Liquid Staking Token(LST):ステーキングされた資産をトークン化したもので、流動性向上やDeFi活用が可能になる一方で、スマートコントラクトリスクや集中化リスクも伴います。

一方で「そもそも1%未満の発行量なら十分に低いし、需要と供給のバランス、さらに分散性を考慮すれば今のままで良いっしょ」という意見も強く存在します。さらにビットコインにおける将来のセキュリティ問題(マイニング報酬の減少)と比較しながら、「イーサリアムはバーンもあるから安定的なのでは」という見方もあります。

💡イーサリアムの現在の年間発行率は約0.5%であり、新規発行量とバーン量のバランスによって決定されています。

実際、イーサ価格は需要動向に左右される要素が大きく、発行量を下げたからといって価格が絶対に上がるわけではない、という声も根強いです。逆にステーク率が高まりすぎれば「特定事業者が支配的になるのでは?」と心配する層もいるんですよね。

こうして意見が割れるのは、イーサリアムのマネタリーポリシーが非常に重要でありながら、調整の難しい領域だからでしょう。答えがありませんので、今後も研究者や開発者たちの議論は続きそうです。なぜか日本では全然話題にならない。

🍊(4) ライトクライアント、Helios

イーサリアムの世界では、ライトクライアントの普及が長年の夢とされています。ライトクライアントとは、フルノードのようにすべてのブロックデータを保持せずとも、ある程度の検証やセキュリティを確保しつつネットワークを利用できる仕組みです。スマートフォンなどの軽量デバイスでも、「検閲耐性」「トラストレスなデータ参照」が可能になることが期待されています。具体的には、a16zが開発を進める「Helios(ヘリオス)」が代表格です。

Vitalik Buterin(ヴィタリック・ブテリン、ロシア系カナダ人プログラマ、イーサリアムの共同創設者)氏も称賛の声を上げており、このヘリオスを使えば、個人でも気軽にフルノード並みの安全性を担保できるようになる可能性がある、といわれています。

💡Heliosは現時点で「本番運用OK!」というわけではなく、まだ改良の余地があるテスト版とされています。

ライトクライアントが実現すると、ウォレットやスマホアプリが直接フルノードに依存せず、信頼できるネットワークアクセスを行えるようになります。その結果、中央集権的なサーバーやゲートウェイが減り、真の分散型エコシステムに近づくというわけです。

ただし、これを完成させるためにはプロトコル側の改善も必要とされていて、イーサリアム全体のロードマップとしてもライトクライアント対応の強化が進められています。

まだまだ道のりは長いかもしれませんが、完成すれば誰もがスマホひとつでイーサリアムを安全・自由に扱える日が来るということになります。大きなスケーラビリティと利便性の飛躍にもつながりそうです。

🍊(5) zkFOCIL 〜プライバシー強化の新機軸〜

最近、FOCIL(Fork-Choice enforced Inclusion Lists:フォシル)という概念がイーサリアム研究者コミュニティで注目を集めています。

これは検閲耐性を高めるための「インクルージョンリスト」と呼ばれる仕組みで、ブロック提案者が特定のトランザクションを必ず含めるよう事前に宣言できるようにするアイデアです。これにより、もし悪意あるバリデータがトランザクションを検閲しようとしても、無視できなくなる可能性があります。

さらにその発展型として、zkFOCILというプロトコルが新たに提案されました。これは従来のインクルージョンリスト機構をプライバシー保護の観点から進化させるものです。具体的には「リング署名」を活用して、誰がそのリストを作成したかを秘匿しながら、正しくリストが作成されていることを証明できる仕組みを狙っています。

💡zk技術(Zero-Knowledge Proofs):高度な暗号技術であり、多くのプロジェクトで採用されていますが、実装には依然として高い専門知識と計算リソースが必要です。

💡リング署名:匿名性を確保する暗号技術であり、zkFOCILにおいては誰がインクルージョンリストを作成したかを秘匿する役割を果たします

もし実装が進めば、個々のバリデータが公然と「検閲を阻止するリスト」を公開するリスクなしに、ネットワークの検閲耐性をさらに高められます。より安全かつプライベートな環境が期待できるわけです。Glamsterdam(グラムステルダム)とも呼ばれる次期アップグレードの時期にあわせて、このzkFOCILも実装されるのか、要注目です。

💡Glamsterdam(グラムステルダム):ELアップグレード「Amsterdam」とCLアップグレード「Gloas」を組み合わせた名称です。

🍊(6) ウォレット比較ツール「WalletBeat」がローンチ

Keep reading with a 7-day free trial

Subscribe to NON HUMAN通信 —AI×Cryptoで加速する新世界への扉— to keep reading this post and get 7 days of free access to the full post archives.